Grazie agli storici dell’arte e alla nostra sensibilità personale, è di certo noto a molti ciò che ha voluto esprimere il grande pittore norvegese con questa sua opera ormai così famosa da essere divenuta iconica; ma poiché siamo in un’epoca di revisionismi, e in questo caso di revisionismo artistico, mi è capitato di imbattermi in un’analisi alquanto bizzarra dell’Urlo, in cui chi scrive sentenzia che il personaggio in primo piano non urla le sue angosce, ma quelle inespresse e silenziose delle due figure che compaiono in fondo al quadro durante la passeggiata… e non aggiungo le altre personali e variopinte interpretazioni.

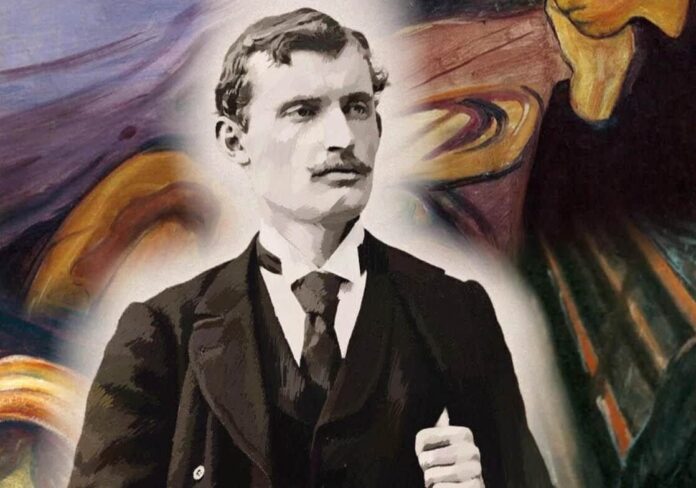

A questo punto, dal momento che ho recentemente visitato il Munch Museet di Oslo, e mi sono documentata, mi permetto anch’io di dire umilmente la mia. Prima di tutto sarebbe il caso di ricordare qualche cenno biografico su Edvard Munch e sulle sue afflizioni causate dalla morte di diversi familiari.

All’età di cinque anni gli morì la mamma a causa della tubercolosi; quando ne ebbe quattordici, lo stesso male stroncò una delle sue sorelle: Johanne Sophie, la maggiore, quella cui era più affezionato. Inevitabilmente questi lutti infierirono sul suo umore e sulla sua salute, ed egli saltava spesso le lezioni scolastiche, così suo padre Christian, cercò di dargli una formazione storica letteraria anche a casa, e tra gli autori il giovane Edvard trovò congeniale per il suo stato d’animo le opere di Edgar Allan Poe.

E come se ciò non bastasse a quel povero ragazzo, anche suo padre, a causa di quelle dolorose perdite, divenne malinconico e depresso. Ma quando le disgrazie cominciano pare non vogliano più smettere; sta di fatto che una delle due sorelle: Laura, cominciò a soffrire di crisi psichiche e suo fratello Peter morì immediatamente dopo le nozze; insomma, un lutto dopo l’altro in una famiglia che viveva in una situazione di indigenza, visto che il padre aveva una paga misera, sebbene lavorasse come medico presso la fortezza di Akershus, ovvero il castello di Oslo, città che all’epoca si chiamava Cristiania.

Quando, conclusi i primi studi artistici Edvard, nel 1889, si recò a Parigi per partecipare con Il mattino all’Esposizione Universale, dipinto che fu considerato come opera di grande merito, la morte si prese anche suo padre. Dopo la perdita di tutti quegli affetti, è ben immaginabile quanto la sofferenza gli fosse compagna. Sofferenza esistenziale che, nel suo successivo soggiorno berlinese, espresse nella prima prova matura del suo linguaggio espressionista, ovvero L’Urlo, suscitando uno scandalo per il messaggio contenuto nell’opera, che all’epoca fu ritenuto scandalosamente osceno.

Ma vediamo di analizzare il dipinto.

La tela mostra un sentiero che conduce alla collina di Ekberg, solitamente confuso con un ponte per via del parapetto. Su questo sentiero la figura in primo piano, che più che un uomo pare un fantasma cogli occhi sbarrati e la bocca spalancata, grida la sua solitudine, l’incomunicabilità e l’angoscia del pittore; ma contemporaneamente grida il pessimismo dell’uomo moderno che, alla fine dell’800, comincia a mettere in dubbio le certezze create dal Positivismo, col quale si voleva dare a intendere che tutti i problemi potessero trovare la soluzione definitiva nel progresso tecnologico e scientifico. E per tornare alle sagome dei due uomini sullo sfondo, il loro ignorare quel lanciante e disperato grido, quasi fossero sordi, raffigura invero, la falsità dei rapporti umani.

È opinione più recente che il dipinto, di cui esistono quattro versioni, due del 1893, una del 1895 e l’ultima stesa nel 1910, abbia un’ulteriore chiave di lettura, legata alla sofferenza amorosa. Eh, sì, Munch, poverino, fu sfortunato anche in amore.

Nel 1885, quando aveva venticinque anni, si invaghì di Milly Thaulow, una famosa giornalista, che era moglie di un suo parente; lei non lo ricambiò mai, anche perché aveva già un amante che fu la causa del suo divorzio. Edvard cadde così tanto nello sconforto, ché forse aveva sperato, che rimase eternamente segnato nei rapporti con le donne, che nei suoi quadri dipinse sempre come esseri forti, dotati di una sensualità dominante, mentre l’uomo rimane una figura sottomessa e debole: faccio riferimento al bellissimo dipinto intitolato: Amore e dolore (1895) forse più noto come Vampiro, dove un’inquietante donna dalle chiome rosse morde il collo di un uomo, ma anche a Separazione (1896) dove una donna dall’aspetto etereo si allontana, scivolando via come nei sogni.

Ma la sua grande passione fu poi Mathilde Larsen, che lui chiamava Tulla, che lo soggiogò con la sua forte personalità, tanto che egli se ne sentiva sì attratto, ma anche soffocato. Il loro fu un rapporto tormentato, per cui i due si separarono più volte sino al tragico epilogo dell’estate del 1902, quando Tulla, di fronte all’ennesimo rifiuto di Edvard di sposarla, afferrò una pistola e gli sparò, facendogli perdere una falange, e quello sparo mise definitivamente fine a quel rapporto tossico.

Quindi, al significato palese de L’Urlo, gli esperti sostengono vada aggiunta, per l’appunto, quella della sofferenza amorosa; difatti, l’opera venne esposta da Munch come l’ultima nel ciclo pittorico Die Libe (L’amore), una serie che, attraverso ventidue dipinti raffigurava l’esperienza dell’amore dall’inizio, con tutta la sua dolcezza, sino alla triste fine che conduce alla disumanizzazione della relazione.

A cura di Luciana Benotto