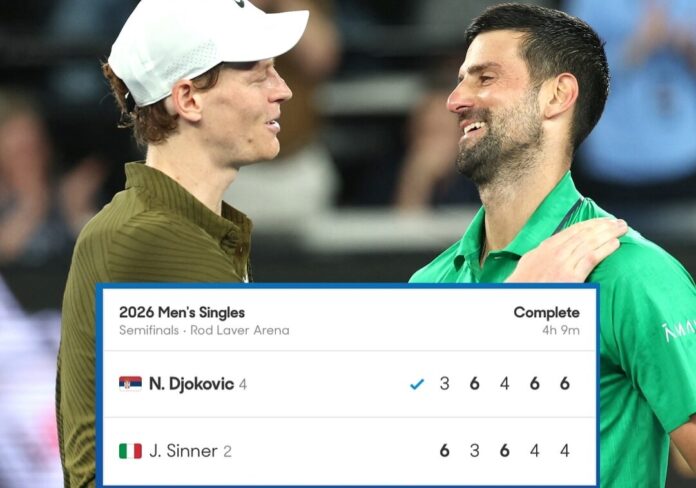

Se ne stanno leggendo davvero di tutti i colori. Inevitabile: è il tributo da pagare alla neonata passione tennistica italiana post avvento di un incolpevole Jannik Sinner. Che, tanto per cominciare, non ha giocato una partita memorabile ma sfortunata nell’epilogo quest’oggi, ha combinato un mezzo disastro, diciamo federeriano. S’è suicidato, insomma. Perdendo sulla lunga distanza – la nona volta consecutiva in un match da quattro ore e più – contro un Novak Djokovic realmente encomiabile e, come non bastasse, il fatto di potergli essere anagraficamente figlio non è nemmeno l’aspetto più grave di una sconfitta, senza mezzi termini, inaspettata.

Eroico, epico, immortale: tutto giusto, per carità. Il serbo è il più vincente tennista di ogni epoca, un gladiatore per desossiribonucleico e si merita questo e ogni altro elogio. Ma quarantotto ore prima lo stesso giocatore, che non s’è certo svegliato stamani con una decade in meno sul groppone, per due set al cospetto di uno straordinario Musetti era più suonato di Wild Cat Hendricks al bancone del saloon con Trinità intento a schiaffeggiarlo. Lo stesso giocatore che, se esistesse la macchina del tempo e decidesse di voler giocare contro se stesso ventenne, non vedrebbe la pallina neanche col binocolo.

Gli aggettivi iperbolici si sprecano, mentre Sinner starà scomodando tutti i santi del paradiso per l’occasione mancata. Tuttavia, che tutto ciò possa accadere sarà anche una cosa buona per la massa di nuovi aficionados, ma lo è assai meno per lo stato di salute del tennis. Vero che vanta Alcaraz, un numero uno epocale, va detto, al quale però l’idea di immolarsi anima e corpo per il gioco dà più prurito dell’ortica. E pure un numero uno-bis, Sinner, realmente molto forte ma, a contrario del rivale, terribilmente focalizzato sul suo lavoro. Morale: un bel contrasto di stile al vertice.

Le buone notizie, però, si esauriscono qui. Perché il numero tre, Zverev, è quello di cui sai già con un anno di anticipo che alla prima occasione buona vivrà il consueto psicodramma sportivo che gli farà mancare in saccoccia il centesimo che fa l’euro. E non perché abbia la mano di ghisa e una faretra di soluzioni balistiche risicata all’osso, bensì perché – purtroppo per lui – rigetta ontologicamente il concetto di vittoria. Che all’atto di servire per il match, contro un avversario azzoppato tre ore prima e con lo stomaco in subbuglio, finisse per gettare la vittoria nell’umido, era storia scritta. Un’eventualità nemmeno quotata dai bookmaker, tanto scontata quanto la morte e le tasse.

Proseguendo, il numero quattro è, appunto, Djokovic. Che, a quasi quarant’anni, vederlo sbuffare con avversari che nei giorni buoni avrebbe rosolato a fuoco lento fa rimpiangere a Federer (e agli annessi milioni di suoi tifosi) di non aver tenuto duro fino ai cinquanta per poterlo finalmente sconfiggere in Church Road.

Fatta eccezione per Musetti alla posizione cinque e per quel matto da legare di Bublik appena poco più in basso – che si meritano un discorso ad hoc per quanto sono belli in ciò che fanno, indipendentemente da quanto poi raccimolano – per il resto del circus, detto con rispetto parlando perché il tennis resta ciò che di peggio possa capitare alla psiche dell’uomo, è difficile trovare il modo di saltare in piedi sul divano se non si è amici o parenti stretti.

Questi Australian Open, del resto, sono qui a ricordarcelo: appena fuori dal podio la situazione degli inseguitori a dirsi tremolante si sbaglia per difetto. I più giovani ci leggeranno la nostalgia da umaréll davanti al cantiere, perché vuoi mettere lo stile di uno Shelton, ma urge ricordare che vincere uno Slam fino a dieci anni fa avrebbe significato, per uno dei tre dioscuri, incrociare prima delle semifinali la racchetta di personaggi poco raccomandabili come Murray, come Wawrinka, come Del Potro, come Cilic, come Tsonga, che di quella Golden Age erano considerate seconde se non addirittura terze linee. Tanto per dire la qualità esondante di quel tennis, o di quello che l’ha preceduto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Quando non era sufficiente essere Mecir o Nalbandian per fare la voce grossa.

Per tornare alla conta dei punti, che pare sia l’aspetto di maggiore interesse, sarà difficile che Sinner possa incontrare, da qui a dicembre, un’altra giornata a tal guisa nefasta, con una percentuale di conversione delle palle break da prefisso telefonico e il killer instinct annacquato. Succede, soprattutto se l’avversario è uno che in gioventù s’è pure divertito a far arrivare al match point il suo rivale per poi purgarlo con inaudito sadismo. Semmai, potrebbe preoccupare leggermente di più la striscia di sconfitte consecutive rimediate dall’azzurro sulla lunga distanza ma, anche qui, nulla di seriamente patologico e ancora ascrivibile alla casualità.

Chiosa finale per la finale, semmai finale sarà. Alcaraz, quasi sei ore di partita, vomito e crampi fino alle orecchie, pare abbia in corpo un brutto presentimento. Quello là, che insegue lo Slam numero venticinque (25!) sul cammino di Melbourne, di solo blasone ne ha già fatti fuori due, con uno che manco s’è presentato al circolo. Come dice l’adagio, non c’è due senza tre? Appuntamento (forse) a domenica.