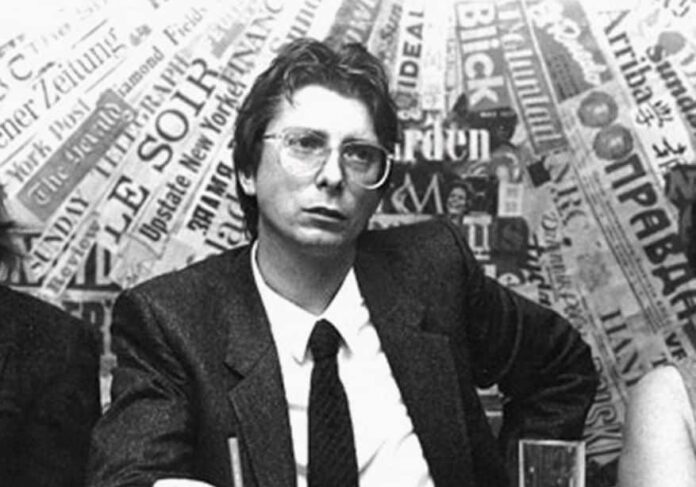

Il 3 luglio 2025 segna il trentennale della scomparsa di Alexander Langer, una figura di spicco del pensiero politico e dell’attivismo ecologista, la cui visione e il cui impegno rimangono incredibilmente attuali nel panorama contemporaneo. Nato a Vipiteno nel 1946, in una terra di confine in provincia di Bolzano, Langer scelse fin dalla giovinezza di abbracciare la complessità e di superare le divisioni, come dimostrano i titoli delle prime riviste da lui promosse: Offenes Wort/Parola aperta e Die Brücke (Il Ponte) [Fonte: Internazionale]. Questa apertura mentale e la consapevolezza delle tensioni etniche della sua terra natale furono il motore di una vita dedicata a “fare pace tra gli uomini e pace con il creato”, perseguendo trasformazioni ecologiche e sociali attraverso la nonviolenza. La sua scelta di non partecipare al censimento etnico del 1991, che gli impedì di candidarsi a sindaco di Bolzano nel 1994, è un esempio emblematico del suo rifiuto intransigente di ogni appartenenza esclusiva.

Un costruttore di ponti in un mondo diviso: il “Decalogo per la convivenza”

Langer era un comunicatore instancabile, dotato di una rara capacità di raccontare storie e di identificarsi con vite diverse dalla sua. La sua curiosità lo portava a partire dalle vicende individuali per comprendere eventi complessi in regioni lontane, un approccio più da romanziere che da sociologo, pur avendo dedicato l’intera esistenza alla politica. La sua “mitica agendina”, sempre con sé e colma di contatti, simboleggiava la sua visione di una rete umana interconnessa, un prototipo di quello che oggi chiamiamo network, anni prima dell’avvento di internet [Fonte: Internazionale]. Questo suo modo di fare politica si traduceva nella capacità di mettere in contatto persone e gruppi distanti, alimentando e promuovendo campagne locali e globali fondate su autentiche relazioni umane.

Il “Tentativo di decalogo per una convivenza interetnica” è forse il testo più nitido e lungimirante che Langer ci abbia lasciato. In questo scritto, Langer non si limita a esporre principi astratti, ma propone passi concreti per costruire un’arte del convivere, contrastando il ritorno di etnocentrismi aggressivi attraverso esempi tratti da esperienze vissute da “minoranze illuminate” e da “piante pioniere” capaci di dissodare il terreno della convivenza. La sua profonda sofferenza di fronte alla guerra in Bosnia, e in particolare all’assedio di Sarajevo, lo spinse a un impegno incessante per creare occasioni di dialogo tra chi, nei campi contrapposti, rifiutava la logica della guerra. In quel frangente drammatico, Langer elaborò la proposta di creare corpi civili di pace europei, un’istituzione che oggi appare ancora più necessaria per “fare da ponte tra le parti in lotta” [Fonte: Internazionale]. Le lacerazioni irrisolte di quegli anni contribuirono indubbiamente alla sua drammatica scelta finale, ma anche nel momento più buio, Langer esortò: “Non siate tristi, continuate in ciò che era giusto”.

La conversione ecologica: oltre lo sviluppo sostenibile, una trasformazione profonda

Alexander Langer fu un pioniere nel campo dell’ecologia, non solo per il suo impegno pratico, ma anche per la sua profonda riflessione teorica. Fu tra i primi a usare e proporre il concetto di “conversione ecologica”. Per lui, questa non era una semplice riforma, una riconversione industriale o una generica “rivoluzione”. Andava ben oltre il concetto, spesso ambiguo e foriero di compromessi, di “sviluppo sostenibile” [Fonte: Internazionale]. La conversione ecologica, nel pensiero di Langer, implicava una trasformazione radicale e sistemica che abbracciava il contesto agricolo, produttivo, abitativo e sociale. Questa trasformazione esterna doveva essere intrinsecamente legata e sostenuta da un profondo cambiamento della coscienza individuale e da una nuova relazione con il pianeta e tutte le forme di vita che lo abitano.

Langer sosteneva con forza che “la transizione ecologica non si potrà realizzare fin quando non diventerà socialmente desiderabile”. Questo metteva al centro dell’impegno politico la costruzione di una cultura capace di sostenere un cambiamento profondo dei pensieri e dei comportamenti individuali e collettivi, un cambiamento che, per sua natura, doveva necessariamente partire dal basso. Le sue parole, risalenti a un convegno del 1994 ad Assisi, sono un monito ancora risuonante: “Potranno aiutare a cambiare strada le mille piccole conversioni e riconciliazioni, i mille piccoli digiuni e disarmi, le mille piccole scelte alternative, che non attendono il via dal ponte di comando né rimandano ad improbabili vittorie finali l’impresa della ricostruzione.” Egli precisava che per un futuro ecologicamente compatibile “è necessaria una conversione ecologica della produzione, dei consumi, dell’organizzazione sociale, del territorio e della vita quotidiana”. La sua visione implicava un “vero ‘regresso’ rispetto al motto olimpico del più veloce, più alto, più forte”, da trasformare in un più lento, profondo, dolce e soave modo di vivere [Fonte: Internazionale].

L’ecologismo oltre gli schieramenti: una nuova via per la politica

Un aspetto fondamentale, e spesso trascurato, dell’eredità di Langer riguarda la sua acuta intuizione sulla necessità per il movimento ecologista di trascendere le tradizionali categorie politiche di destra e sinistra. In un articolo del 1985, “I Verdi e la sinistra”, pubblicato su Alfabeta e riproposto in una raccolta antologica, Langer analizzava lucidamente i tre rischi principali che il movimento verde avrebbe dovuto evitare: rimanere una corrente minoritaria e predicatoria, esercitare una concorrenza alla sinistra senza superarne il perimetro culturale, e cadere nell’astrattezza ideologica [Fonte: olioficcina.it].

Langer riconosceva una peculiarità del nostro Paese: la presenza diffusa di eredità di antichi mondi contadini tipicamente mediterranei. Questa eredità, fatta di “agricoltura differenziata, artigianato, forme comunitarie non-statuali, solidarietà vicinale, ospitalità e festa”, era per lui un bene prezioso da cui attingere per il cambiamento, da osservare senza indulgere in romanticismi nostalgici. I Verdi, sosteneva, avrebbero dovuto rappresentare e tutelare questi “squarci di cultura” rintracciabili nelle radici contadine, contestando alla destra il suo “falso conservatorismo”, interessato solo a mantenere i rapporti di potere. Al contempo, avrebbero dovuto mettere in discussione la “denigrazione progressista della ‘conservazione'” tipica della sinistra, basata sull’erronea convinzione che le cose possano solo migliorare [Fonte: olioficcina.it].

Questa felice intuizione di Langer proponeva una via d’uscita liberata dalla “consunta polarizzazione ereditaria tra destra e sinistra”. La sua visione anticipava la necessità di una nuova cultura politica che abbandonasse le logore categorie novecentesche. Come sottolineato anche da Alfonso Pascale, in un’epoca in cui un “tecnocapitalismo tende a privatizzare ogni cosa” e emerge la “totalità della specie” come nuovo soggetto storico-politico, la cultura millenaria delle relazioni umane comunitarie e dello spirito di solidarietà, tanto cara a Langer, costituisce un patrimonio di inestimabile valore. Un patrimonio indispensabile per costruire una nuova razionalità sociale e un’etica dell’umano da tradurre in una democrazia oltre lo Stato [Fonte: olioficcina.it].

L’eredità vivente: il Premio Alexander Langer e la “disarmo della storia”

Per reagire allo smarrimento e al vuoto lasciato dalla sua prematura scomparsa, un gruppo di amici e collaboratori di Langer decise di istituire un premio a suo nome. Il Premio Internazionale Alexander Langer è diventato nel tempo un riconoscimento per donne, uomini e piccoli gruppi che incarnano nei loro gesti modi concreti per opporsi ai mali del mondo. È, in un certo senso, un modo per continuare la compilazione della sua agendina, mettendo in comunicazione persone per darsi coraggio, perché essere “portatori di speranza” individualmente può diventare un’impresa insostenibile [Fonte: Internazionale].

Tra i numerosi premiati in quasi trent’anni, spiccano figure come Khalida Toumi Messaoudi, oppositrice della carneficina islamista in Algeria, e le donne ruandesi Yolande Mukagasana e Jacqueline Mukansonera, che con la loro testimonianza hanno contribuito alla riconciliazione dopo il genocidio [Fonte: Internazionale]. Le storie dei premiati, da una psichiatra bosniaca a un operaio del petrolchimico di Porto Marghera, fino all’associazione Adopt Srebrenica, che tesse un dialogo tra comunità divise dalla memoria del genocidio, dimostrano la vasta portata dell’eredità di Langer. Come affermato dalla storica Anna Bravo, membro del comitato scientifico della Fondazione Alexander Langer-Stiftung, i premiati “scelgono il bene e continuano a sceglierlo di fronte a determinate situazioni, in primo luogo nell’incontro empatico con la vulnerabilità di chi soffre per l’ottusa banalità del male, per gli effetti della devastazione dello sfruttamento, per l’avarizia del mondo di fronte all’enormità della tragedia delle migrazioni, per le guerre, per il terrorismo” [Fonte: Internazionale].

L’assegnazione del premio di quest’anno a Youth of Sumud e Ta’ayush, due organizzazioni che affrontano il conflitto in Cisgiordania con modalità nonviolente e spirito di collaborazione, ci riporta all’esperienza del palestinese Sami Adwan e dell’israeliano Dan Bar-On. Questi insegnanti, ventiquattro anni fa, ricevettero il premio per il loro tentativo di scrivere insieme un libro di storia per le scuole, con una colonna vuota tra le narrazioni palestinese e israeliana. “Noi siamo arrivati fin qui. La storia comune la scriveranno i nostri figli o le future generazioni”, dissero allora, impegnati a “disarmare la storia” affinché non fosse più fonte di guerra [Fonte: Internazionale]. Langer, che ha dedicato la vita a facilitare collegamenti tra popolazioni contaminate dall’odio, avrebbe sicuramente apprezzato questo sforzo, consapevole che nessun ponte può essere costruito senza punti d’appoggio su entrambe le sponde.

A trent’anni dalla sua morte, la figura di Alexander Langer rimane un faro per chi crede in un futuro in cui l’utopia di una convivenza pacifica e di una profonda armonia con il creato possa tradursi in azioni concrete, passo dopo passo, con la forza della nonviolenza e la caparbietà della speranza.